Die Warendorfer Bürgermeister in den

turbulenten Nachkriegsjahren

von Mechtild Wolff (24. 4. 2025)

Heinrich Blum (1884-1964)

Bürgermeister 1945

Aloys Zurbonsen (1884-1950) Bürgermeister

1945

Heinrich Temme (1879-1963)

Bürgermeister 1945

Theodor Lepper (1889-1979)

Bürgermeister 1945

Otto Freund (1889-1977)

Bürgermeister 1946-1948

Am 8. Mai 1945 brach mit der bedingungslosen Kapitulation das

„Dritte Reich“ zusammen. In Warendorf war die Herrschaft der

Nationalsozialisten aber schon seit Ostern beendet, die Befehlsgewalt

lag seit dem 3. April bei den Siegermächten. Warendorf gehörte zur

britischen Besatzungszone.

Obwohl die Stadt von Bombenschäden verschont geblieben war,

hatte der Krieg viel Leid über die Bevölkerung gebracht. Über 500

Warendorfer hatten ihr Leben verloren und genauso viele wurden noch

vermisst. Viele Soldaten waren noch in Kriegsgefangenschaft, die letzten

kehrten erst 1955 heim. Es herrschte Mangel an Nahrungsmitteln, an

Kleidung, an Möbeln und an Wohnraum, der mit Flüchtlingen und

Evakuierten geteilt werden musste. Auch für die Besatzungsmacht mussten

viele Häuser geräumt werden.

Direkt nach der Kapitulation sollte die politische

Verantwortung wieder auf die deutschen Bürger übertragen werden. Vorher

musste eine Entnazifizierung durchgeführt werden. Dabei überprüfte die

Militärregierung - das waren zuerst die Amerikaner, dann die Kanadier

und Engländer - die politische Vergangenheit aller Bürger, die ein

öffentliches Amt anstrebten.

|

| Heinrich Blum |

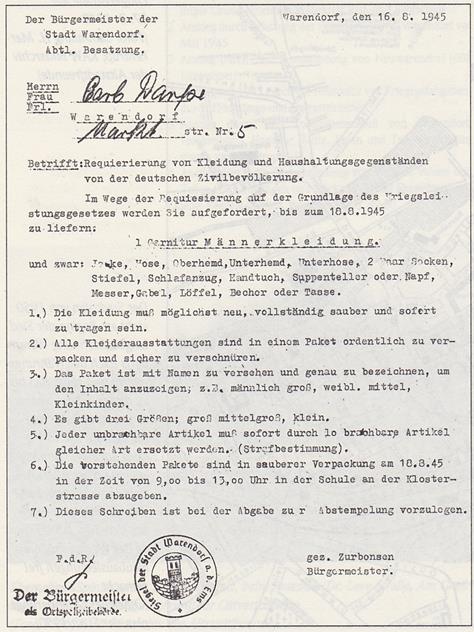

Schon direkt nach der Übergabe der Stadt am 3. April ernannte die Besatzungsmacht Oberstudienrat Heinrich Blum zum Bürgermeister, denn an seiner Integrität gab es keinen Zweifel. Als Englischlehrer hatte er hatte er keine Probleme mit der englischen Sprache, das war sehr hilfreich für die Verständigung mit den Amerikanern. Heinrich Blum wollte aber auf keinen Fall Bürgermeister bleiben. Auf seine Bitte hin ernannte der amerikanische Ortskommandant am 5. April den Rechtsanwalt Aloys Zurbonsen zum Warendorfer Bürgermeister. Der musste nun schnell die vielfältigsten

Probleme lösen. Am vordringlichsten war die Versorgung der Flüchtlinge, eine schier unlösbare Aufgabe, denn überall herrschte Mangel. Um Flüchtlinge und Evakuierte mit dem Notwendigsten zu versorgen, wurde von der einheimischen Bevölkerung Kleidung, Wäsche, Haushaltsgegenstände und Bettwäsche zwangsweise requiriert.Auch wenn es viele Alltagsprobleme zu lösen galt, war es

Bürgermeister Zurbonsen ein Herzensanliegen, das Heimatfest Mariä

Himmelfahrt wieder in gewohnter Tradition zu feiern. Er überzeugte die

Militärregierung, die Massenveranstaltungen lieber vermeiden wollte,

dass „der mit dem Fest Mariä Himmelfahrt verbundene Heimatgedanke und

die Pflege dieser Überlieferung gehütet werden müssen“. So konnte am 19.

August 1945 die Mariä Himmelfahrtsprozession wieder stattfinden, die

Häuser der Innenstadt waren mit den rot-weißen Kirchenfahnen und Blumen

geschmückt und in den Schaufenstern standen wieder Marienbildnisse mit

Kerzen und liebevollem Blumenschmuck. Die Aufstellung der Bögen und die

Illumination der Stadt mussten allerdings bis zum nächsten Jahr warten.

1946 wurden die Bögen dann wieder aufgestellt und nach alter Tradition

mit Kirchenfahnen geschmückt. Leider konnte Aloys Zurbonsen das Amt des

Bürgermeisters nicht lange behalten, denn er wurde zum Landrat des

Kreises Warendorf bestimmt. Unbelastete Führungskräfte wurden in allen

Ämtern gesucht.

1945 Wiedereröffnung der Volksschule an der Dammschule – heute

Overbergschule

Zum neuen Warendorfer Bürgermeister wurde nun der Sassenberger

Amts-Bürgermeister Heinrich Temme berufen. Er konnte zusammen mit

Schulrat Josef Pelster am 13. August 1945 die Öffnung der Volksschulen

bei der britischen Militärregierung durchsetzen. Die beiden Gymnasien

mussten bis zum 8. Dezember warten, denn viele Lehrer hatten noch keine

Entnazifizierung und die Schulgebäude waren noch von den Militärbehörden

beschlagnahmt. Am 1. Februar 1946 war auch Bürgermeister Temmes Amtszeit

beendet, er hatte das Pensionsalter erreicht und schied aus dem Dienst.

|

|

|

|

|

Aloys Zurbonsen |

Theodor Lepper | Heinrich Temme | Otto Freund |

Der

Ortskommandant übertrug nun die Amtsgeschäfte kommissarisch dem

langjährigen Warendorfer Stadtrentmeister Theodor Lepper, der schon in

den letzten Kriegstagen, als Bürgermeister Haase sich aus dem Staub

gemacht hatte, die Amtsgeschäfte übernommen und sich als sehr umsichtig

erwiesen hatte. Diese ersten Bürgermeister nach dem Krieg waren noch

hauptamtlich tätig, sie waren Leiter der Verwaltung und Repräsentanten

der Stadt. Erst ab 1946, mit der Einführung des hauptamtlichen

Stadtdirektors, übte der Bürgermeister sein Amt ehrenamtlich aus.

|

| Requirierung von Kleidung unter Bürgermeister Zurbonsen |

Am 29. April 1946 wurde das Beiratsmitglied Otto Freund zum

ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt. Er war früher Stadtkassenrendant

gewesen, war aber beim NS-Regime in Ungnade gefallen. Jetzt übernahm er

neben dem Bürgermeisteramt auch die Aufgaben des noch zu wählenden

Stadtdirektors. Das nach wie vor brennendste Problem war die

Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge. Es wurde ein

„Flüchtlingsbeirat“ eingerichtet, der paritätisch von Einheimischen und

Flüchtlingen besetzt war und die größte Not zu lindern versuchte.

Außerdem gab es einen „Erfassungs- und Ernährungsausschuss“, der durch

die Erfassung aller Lebensmittel beim Erzeuger und durch strikte

Ablieferungsbestimmungen eine Hungersnot verhindern sollte. All das

musste von der Verwaltung, die mit ganz geringen Finanzmitteln

ausgestattet war, organisiert und kontrolliert werden.

Trotz der schwierigen Bedingungen lag Otto Freund die

Verschönerung seiner Heimatstadt sehr am Herzen. Er setzte schon in

seiner ersten Ratssitzung den Tagesordnungspunkt „Neugründung des

Heimatvereins“ auf die Tagesordnung und schon im September 1947 gelang

die Neugründung des „Ortsheimatvereins Warendorf“. Erster Vorsitzender

wurde Bürgermeister Otto Freund selbst. Sein Ziel war es, eine

Ortssatzung zur Pflege des Stadtbildes und zum Schutz gegen

Verunstaltungen in der Stadt Warendorf zu schaffen.

Am 1. August 1946 wurde dann Dr. Paul Menne zum Stadtdirektor

gewählt. Nun endlich kehrt Ruhe und Kontinuität in der Führungsspitze

der Stadt ein, so dachten die Warendorfer. Aber weit gefehlt, im Januar

1947 wurde Stadtdirektor Dr. Menne beurlaubt und Otto Freund übernahm

erneut seine Amtsgeschäfte, bis am 1. Juli 1947 der aus Berlin kommende

Stadtdirektor Dr. Alfred Schmitz in das Amt eingeführt werden konnte.

Im Oktober 1948 fanden die ersten demokratischen Wahlen statt

und es galt als sicher, dass Otto Freund zum Bürgermeister gewählt

würde, denn er stand bei der gerade gegründeten CDU auf Platz 1 der

Reserveliste. Die Christdemokraten gewannen aber wider alle Erwartungen

bei dieser Ratswahl alle Direktmandate, die Reserveliste zog nicht und

Otto Freund konnte nicht in den Rat einziehen und somit auch nicht zum

Bürgermeister gewählt werden. Aus den Reihen der Ratsmitglieder wurde

Josef Heinermann zum Bürgermeister gewählt. Nun trat Stabilität in das

Bürgermeisteramt ein, denn der tüchtige und beliebte Bürgermeister Josef

Heinermann blieb bis zu seinem allzu frühen Tode 1956 im Amt. In dieser

Zeit wurden viele Probleme aus der Kriegszeit gelöst und neue Wege

geebnet.

Quellen: Geschichte der Stadt Warendorf 2000

Zeitzeugengespräche

Bilder: Bildarchiv der Altstadtfreunde

und Archiv

der Firma Darpe

Text: Mechtild Wolff

Heimatverein Warendorf e. V., Vorsitzende: Beatrix Fahlbusch, Düsternstraße 11, 48231 Warendorf, Tel: 02581 7 89 59 03

E-Mail: vorstand@heimatvereinwarendorf.de

Copyright: Heimatverein Warendorf (C) 2005 -2025 (Impressum und Datenschutzerklärung) Mitglied werden